|

※クリックで全体表示。

|

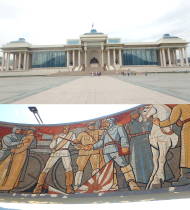

各種報道によれば、天皇皇后両陛下は、国際親善のため7月6日から8日間の日程でモンゴルを公式訪問されている。ChatGPTに尋ねたところ、今回(2025年7月6日〜13日)のモンゴル訪問は、天皇としては歴代初の公式訪問、但し徳仁天皇は皇太子時代の2007年に外務省の公式日程として訪問されたことがあるという。 そもそも日本人の先祖はモンゴロイドに属しており、元寇から大相撲に至るまで長い歴史があるが、日本国天皇がモンゴル・ウルスを訪問したのが歴史上初というのは少々意外だった。 写真は2019年7月にモンゴルを訪れた時に撮影したもので、

写真下の紀念碑を訪問されることは絶対に無いだろう。 |