|

※クリックで全体表示。

|

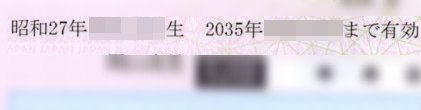

来月の誕生日でマイナンバーカードの期限が切れるため、8月にネットで更新手続を行い、昨日、新しいカードを受け取りに市役所まで行ってきた。平日で雨が降っていたせいか、窓口(申請から交付まで3箇所あり)は3つとも0〜1人待ち程度で短時間で受け取ることができた。もっとも今の時代、わざわざ市役所まで足を運ばないと受け取れないというのは不便きわまりない。郵送で本人確認をすれば済むのではないか。 さて受け取ったカードだが、まず表面の「電子証明書有効期限」の日付が空白になっているのが気になった。ネットで検索したところ「電子証明書の有効期限は、カード表面の「電子証明書の有効期限」欄には印字されていないことがあります。電子証明書の有効期限を確認する方法はいくつかあります。」という説明はあったが、なぜ印字されていないのかという理由は分からなかった。もっとも、カード本体の有効期限が10年であるのに対して電子証明書のほうは5年となっているため【正確にはそれぞれ発行日から10回目、5回目の誕生日まで】、カード本体に電子証明書の有効期限を印字してしまうと、5年後にシールなどを貼って新しい有効期限に書き換える必要がある。 もう1つ、カード表面の左下に16ケタと4ケタの番号が印字されており何を意味するのか気になったが、こちらによれば、 16桁の製造番号は、カードの製造番号です。つまり、これでカードを識別します。カード一つ一つによって違い、同一人物がマイナンバーカードを再発行すれば、異なる製造番号のカードが発行されます。ということが分かった。 なお手もとで保存している古いカードの画像【←旧カード自体は更新時に回収された】でも、電子証明書の日付は空白。また表面左下には16ケタと4ケタの番号が刻字されていることが確認できた。 ということで、新しいカードを無事に受け取ることができたが、次の有効期限は2035年の誕生日までとなっている。2035年9月2日の皆既日食までは長生きしたいと思っているところではあるが、日食の前夜から晴天エリアを目ざして動き回ることでエネルギーを使い果たし、日食を見届けてから体調悪化、そのまま、...という可能性も高い。であるとすると、今回受け取ったものが『人生最後のマイナンバーカード』になるかもしれない。 |